疲れていますか?

コロナ禍、風邪は引かなくなったけど、「なんか疲れたな~」、「しんどいな~」という方は増えているように感じます。

今週、そんな鍼灸院でもよく出会う「疲労」をテーマに、授業をしました。

「今、疲れている人?」と質問すると、8割近くの学生が手を挙げました。

ですが、世界的にはそうでもないようで、アメリカで同じ質問をしても「はい」と答えるのは、1割未満だそうです1)。

アメリカでは疲れたら休むのが常識のようで、「疲労」については、研究対象になりにくいようです。

疲労の概念に変化

ところが、日本では深刻で、「KAROSHI」がそのまま単語になるくらい、大問題です。

そこで、日本の疲労研究が世界をリードしはじめます。

疲労の原因物質が特定されたり、これまで主観的だった疲労を客観的に示せるようになり、従来の疲労の概念も変化してきています。

その一つ、かつては乳酸が疲労の原因とも言われていましたが、現在、それは否定されています2)。

運動強度の指標にはなりますが、疲労物質にはなりません。

むしろ、エネルギーの再利用、疲労回復にも役立っていることが分かっています。

疲労の原因、引き金となるのは「活性酸素」とされています3)。

また、「疲労回復」を謳っていた栄養ドリンクの効能も、「疲労感の軽減」と表記されたりしています。

つまり、疲労感を軽くさせても、疲労は回復していなかったということです。

むしろ、疲労感なき疲労が、過労死やうつ病を導くとも言われています。

ストレスによって、疲労感が抑えられることもあります2)。

ストレスを受けたときに分泌されるコルチゾールやアドレナリンによって、疲労感の原因となる炎症性サイトカインを抑制し、疲労を感じなくさせるようです。

ランナーズ ハイはその分かりやすい例ですね。

疲労の予防と回復

では、その疲労を根本的に予防や回復するためにはどうすれば良いでしょうか?

やはり「休む」ことです。

そんなことは当たり前なので、効果的な休息を考えます。

よく聞く神経疲労も、同じ神経回路ばかりを使っていると、シナプス間の神経伝達物質の枯渇が起こり、閾値が上がります。

閾値が上がれば、反応も鈍くなり、パフォーマンスも低下します。

それを防ぐには、その神経回路を使わない、つまりは休むことに他ならないのです。

特に細胞体の小さい脳神経は、顕著です。

神経の性質から考えても、広くまんべんなく使う、「飽きた」と思う前に休むことが、効果的なのです。

(疲労の兆候として、飽きる、眠くなる、パフォーマンスの低下が挙げられています。)

120分作業して30分の休息を取るのにも、40分作業して10分休むのを3回繰り返した方が、作業効率は良くなります。

また、前述した近年の日本での疲労研究の進展により、疲労因子FF(Fatigue Factor)と疲労回復因子FR(Fatigue Recover factor)が発見されています。

疲労度を客観的に表すことも可能になっています。

それが、ヒトヘルペスウイルスのHHV-6、HHV-7です。

疲れた時に口の周りに出たりする、あの原因ウイルスです。

唾液に出てきたヒトヘルペスウイルスの量を調べることによって、疲労の程度が見える化されます。

そんな疲労研究の進展により、効果的な疲労回復方法や予防法も分かってきています。

疲労回復方法

具体的な方法としては、こちらで分かりやすく紹介されています。

こちらには、実践編として、疲労を予防するコツ(食事編)、疲労をとるコツ(睡眠編)、疲労を避ける・溜めないコツ(環境編)が挙げられています4)。

興味のある方はそちらを読んで頂くか、私たちにお聞きください。

疲労に鍼灸は有効か?

ここでは、鍼灸師の目線で疲労回復を考えてみます。

まず、疲労回復の大前提に「休む」があります。

鍼灸治療を受けられる時点で、休息になります。

ただし、施術を受けられる環境や、施術スタイルにもよるでしょう。

鍼灸院までに何時間もかけて、数分の施術時間では、その通院がむしろ疲労につながることも考えられます。

そういう意味で、疲労回復を目的として鍼灸院に通われる場合は、通いやすさや施術内容も選ばれた方が良いでしょう。

どんな施術が疲労に対して有効かは、上記の書籍4) にヒントがあります。

鍼灸を受けて、よく眠れるようになったり、ご飯が美味しく感じたり、リラックスできるようになったということはよくあります。

鍼灸治療で、睡眠の質をあげたり、疲労回復効果のある栄養を吸収しやすく胃腸を整えたり、またその回復を促すような施術環境を提供することが、疲労に対する施術と言えるでしょう。

食事や環境となると、日頃の過ごし方が大事なので、その人に合った情報をアドバイスできることも重要です。

鍼灸で疲労回復のポイント

もう少し、施術内容について考えてみましょう。

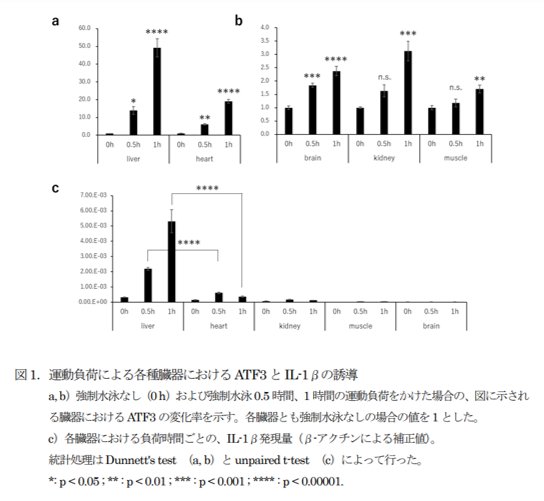

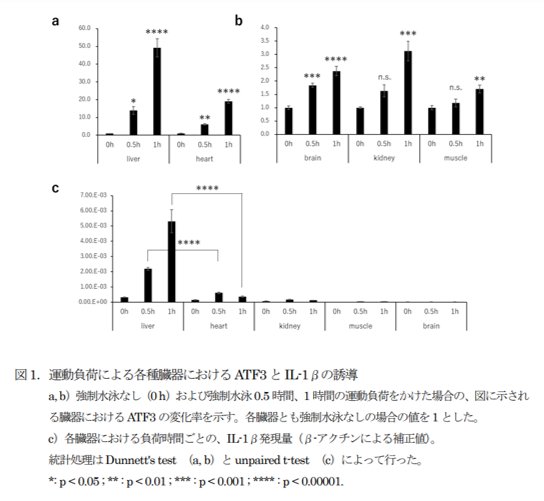

疲労に関係する臓器の消耗や機能低下に、リン酸化eIF2α(=疲労因子FF)が広く関係することが示唆されています。

さらに「肝臓におけるインターロイキン1β(IL-1β)の産生が他の臓器に比して圧倒的に多く、疲労感の発生には、肝臓におけるeIF2αのリン酸化が主要な働きをしていると考えられた」5) とあります。

疲労による健康障害の分子機構に基づく予防法の開発. 近藤一博. より

疲労による健康障害の分子機構に基づく予防法の開発. 近藤一博. より

確かに、疲れている人の肝臓の反応点は顕著です。

肝臓に限らず、臓器や組織の機能低下が「疲労」と言えます。

それら疲労因子が誘導する炎症性サイトカインの影響を受けた各部位の機能を改善させることも、疲労に対する治療と言えるでしょう。

反応点治療では、西洋医学的な各臓器に対する施術を行います。

疲労に対して、対症療法としてその反応点の見られる各臓器に、根本治療として「肝臓」反応点への施術が考えられます。

疲労がもっと一般的に見える化されて研究が進めば、疲労の回復や予防に、鍼灸も一つの候補になることでしょう。

(院)

参考文献

1) 疲労の分子神経メカニズムと疲労克服. 渡辺恭良.

2) 疲労ちゃんとストレスさん. 近藤一博.

3) すべての疲労は脳が原因. 梶本修身.

4) すべての疲労は脳が原因2<超実践編>. 梶本修身.

5) 疲労による健康障害の分子機構に基づく予防法の開発. 近藤一博.