ブログ

ブログ一覧

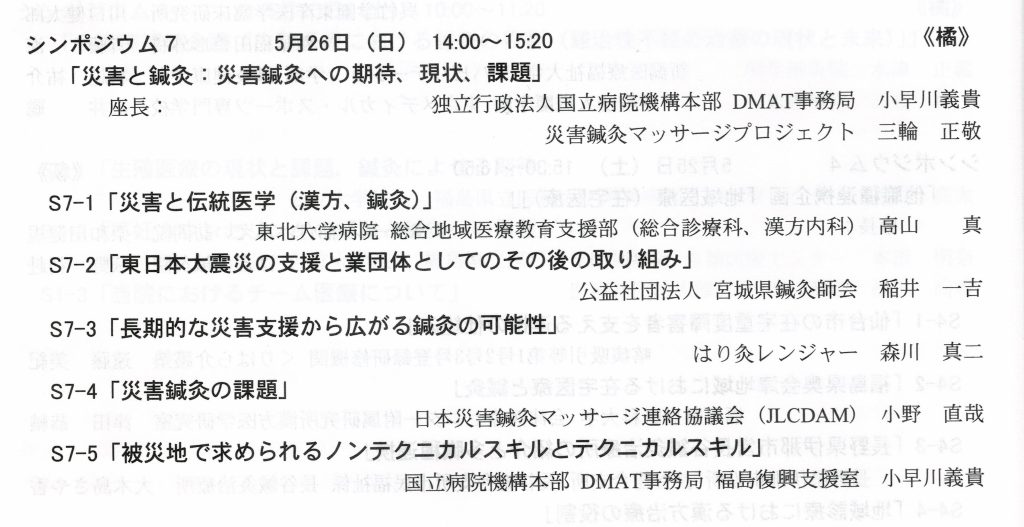

全日本鍼灸学会での発表

毎年、年1回、全日本鍼灸学会の学術大会があります。

今年2024年は宮城県初開催で、仙台国際センターが会場でした。

昨年の神戸大会に引き続き、13年前の東日本大震災の地ともあって、災害支援についてのプログラムも組まれていました。

災害支援の「現状」として、はり灸レンジャーの長期支援について紹介させて頂きました。

長期的な支援は、はじめから意図していたものではなく、東北の復興に時間を要したことや、現地団体や被災者の方々からの要望に応える形で、実現したものになります。

長い復興過程では、生活再建が上手くいく人と、取り残される人の格差が徐々に開いていく「鋏状(きょうじょう・はさみじょう)格差」という問題もあります。

私たちが対象としてきた支援の届きにくい人や場所では、その支援の必要性をより感じます。

そういった長期支援の必要性、今後の課題などを、お話しさせていただきました。

(緊張の様子が伝わってきます…)

その他、災害鍼灸の「期待」、「課題」、そして能登半島地震の支援報告など、6人の鍼灸師や医師の発表があり、その後、討論も行われました。

初めてのシンポジウムで緊張しましたが、座長の先生をはじめ、他の災害支援に関わる先生方のお陰で、何とか大役を務めることが出来ました。

災害支援に携わってくれる人が少しでも増えれば良いなと思っていたら、シンポジウム後に、参加の学生から「災害支援の為に何かできることは?」という有難いメッセージも頂けて、少しは貢献できたのかなと。

私たちの活動や、被災地での鍼灸師による災害支援のことを知って貰う為には、こういう発表も大切なことだと思いました。

今後も機会があれば発信していきたいと思います。

(院長)

はり灸レンジャー能登半島支援

先週3月19日と20日、能登半島地震の災害鍼灸支援として、輪島市に行ってきました。

はり灸レンジャーとしては、約4年半振りの被災地での活動、初めての能登訪問でした。

被災障害者支援団体「ゆめ風基金」の紹介により、輪島市と民間団体が連携運営する地域の拠点にて鍼灸支援活動を実施しました。

近隣住民をはじめ、高齢者デイサービス、福祉避難所の方々の入浴支援の場としても活用されています。

久しぶりの活動で準備や慣れるまでに時間がかかりましたが、施術時間になると続々と施術を受けに来られました。

支援先の現地団体が、地域の拠点として愛され、また事前に活動の案内チラシを近隣の避難所や拠点の各所に掲示してくれていたからです。

施術場所の設営では、他の鍼灸災害支援団体の活動で知ったマスカーテープを使うことで、施術空間を上手く区切り、目隠しをすることもできました。

これまでの私たちの活動ではプライバシーが十分に確保されていなかったことは反省点です。

問診票、カルテも、他団体のものを参考に新しく改訂されたものを用いました。

コロナ禍を経たこともあって、体温測定や、血圧測定なども実施。

他団体と連携、活動を繰り返すことで改善されていった内容です。

施術に用いた鍼や鍼皿、消毒綿花は、セイリン社より提供して頂きました。

これまでの災害支援においても、必要なものを届けてくださっています。

ある程度継続した活動が見込まれれば、助成金を獲得し、活動資金から購入することも出来ますが、初動でこういった支援物資を提供して頂けることは、非常に有難いことです。

現在の被災地での道路状況ですが、ちょうど訪問する直前(3月15日)に「のと里山海道」の下り線が全線開通し、金沢から輪島までのアクセスが良くなりました。

それでも途中、応急復旧で道路に段差や片側車線があり、輪島から金沢の上り線はまだ一部区間で通行止めもあります。

奥能登まで行って、ホテルが営業している金沢や富山を行き来するには移動時間がかかってしまいます。

それも支援が十分に行き届いていない要因の一つであると思われます。

今回の宿泊は、連携団体の紹介により、輪島市から近い七尾市の避難所にある支援拠点を利用させて貰いました。

被災者の方も利用する「段ボールベッド」や「仮設シャワー」も使わせて頂き、貴重な体験もさせて頂きました。

金沢まで戻らずに宿泊できることは、活動時間を確保することにもつながり、同じく能登支援をされていれるボランティアや団体との交流は心強く、刺激にもなりました。

災害支援において、他の団体と連携することの重要性と有難さを改めて実感しました。

二日目も昨日に引き続き、同拠点で鍼灸マッサージ施術を提供しました。

朝、拠点に向かう道中、ある被災者から施術希望の電話がありました。

チラシに連絡先を書いてあった為ですが、それほど待ち望んでくれていたことが嬉しかったです。

この日は朝早く宿泊先を出発したので、拠点のある輪島市内に早めに到着しました。

大規模な火事のあった輪島朝市もすぐ近くにあり、周辺の被災現場を回りました。

道路も波打ち、倒壊したり消失した建物もあまり手つかずのようにも思えました。

復旧の先の復興には時間がかかるように感じられました。

この日一番に施術を受けられたのは、昨日ご挨拶に行った同じ町内にある鍼灸院の先生でした。

自ら被災されているにも関わらず、活動の様子を見に差し入れを届けてくださりました。

お忙しい中、施術も受けて頂きましたが、お身体からそのご苦労が感じ取られます。

地元鍼灸院の先生を支援することも、外部から来た鍼灸師の役目です。

そして、昨日の施術を受けて良かったからと、7名の方が二日連続で受療されました。

また、昨日配布したセルフケア用品を使う人を見て、興味を持ち受療しに来てくれた方もいました。

これまでの被災地同様、同じ場所で継続して支援すると、施術後の経過を知ることも出来てお互いに良いことだと感じます。

受療者の主訴としては、痛み、倦怠感、睡眠に対する悩みが圧倒的に多いです(91%)。

これまでの被災地でもそうだったが、空気が悪く、鼻や咽といった呼吸器系の不調も多いです。

それに伴い、頭痛、首肩こり、背中の痛みなどの訴えも多かったです(54%)。

この日は西日本を中心に悪天候となる予報でした。

石川県内もこの時期にも関わらず、雪や風が強まる予報で、帰りの交通手段が早めに途絶えるかもしれないニュースが入りました。

多くのメンバーが翌日朝から仕事も控えていたため、活動を早めに切り上げ、帰路につかせて頂くことにしました。

忘れ物、落とし物がないように、受け入れて頂いた現地の団体にご迷惑をかけないように、後片付けもしっかりして撤収しました。

帰り道は予報通り、雨と雪と霙と風が吹き付け、北陸の自然の厳しさをまざまざと見せつけられました。

能登半島地震は、半島の先に行けば行くほど被害も大きくなり、アクセスも悪くなります。

発災からもうすぐ3か月が経ちますが、倒壊した建物はそのままのところも多く、復興には長い時間がかかると思われます。

被災地に実際に足を運び、その光景を目にし、被災者の声を聞くことで、その現状とこれからを痛感します。

はり灸レンジャーとしては、関連団体と連携し、細く長く、継続した支援を行う意向です。

治療院の患者さんにはご迷惑をおかけするかもしれませんが、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。

(院)

親の口移しも必要?

第30回アレルギー週間市民公開講座に参加しました。

今月は毎週末、各地で医師によるアレルギー講座が開かれています。

私はWEBで和歌山会場のプログラムに参加しました。

近年、世界中で、しかも先進国で特に増えている「アレルギー疾患」。

アレルギー疾患の対策と、予防についての講演が印象に残りました。

2013年のスエーデンのコホート研究で「乳児期に親の唾液を摂取すると、生後18ヶ月と生後36ヶ月で湿疹の発症が有意に低下した。」という報告があります。1)(スエーデンではおしゃぶりを親が口内洗浄して与える習慣があった)

日本ではどうかというと、和歌山県立大学が大規模な調査をして「赤ちゃんの時に親の唾液を摂取(噛み与えなど)した子供は学齢期においてもアレルギー疾患の発症が低下している。」という報告があります。2)

最近は虫歯菌が親からの感染であることがわかったので、とにかく唾液接触をしないように気をつけていた親御さんも多いと思います。

我が家も、もれなく気をつけておりました…

親に口腔内細菌の知識がある家庭の子どもは、学齢期にアレルギー疾患を有意に発症している、というデータもありました。

唾液は虫歯菌もピロリ菌もうつしてしまうけど、アレルギー疾患を減らすとは、、、

免疫(アレルギー反応)が過剰にならないためには腸内細菌叢が多様であることが必要で、

その腸内細菌叢は3歳までに決定してしまう事がわかっています。

赤ちゃんの時に微生物刺激(色々なバイキンを取り込む)が不十分だと、アレルギー疾患になる可能性が高いのだそうです。

今回は親の唾液でしたが、口からバイキンを取り込むと、腸内細菌の種類が増えるし、免疫細胞も学習できるのですね。

良し悪しは一面では決められないですね。

体の仕組みは奥深いです。

(副)

1) Pacifier Cleaning Practices and Risk of Allergy Development

2) Saliva Contact During Infancy and Allergy Development in School-AgeChildren

乳児期の唾液接触と学齢期のアレルギー発症

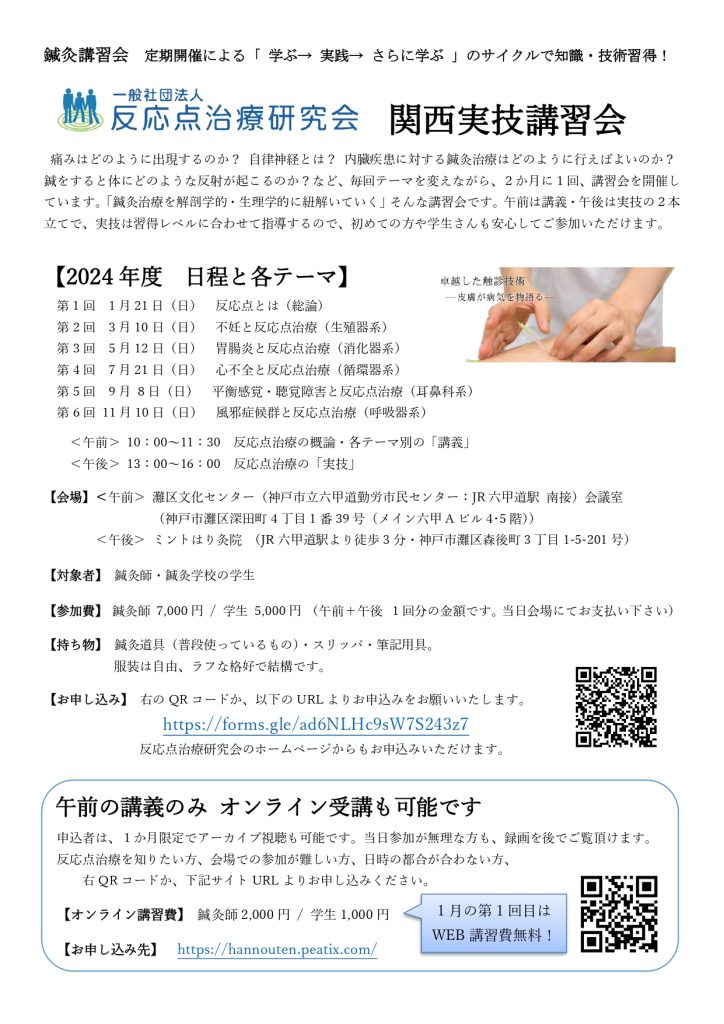

反応点治療研究会 実技講習会2024年

鍼灸講習会 定期開催による「 学ぶ→ 実践→ さらに学ぶ 」のサイクルで知識・技術習得!

痛みはどのように出現するのか?

自律神経とは?

内臓疾患に対する鍼灸治療はどのように行えばよいのか?

鍼をすると体にどのような反射が起こるのか?

など、毎回テーマを変えながら、2か月に1回、講習会を開催しています。

「鍼灸治療を解剖学的・生理学的に紐解いていく」そんな講習会です。

午前は講義・午後は実技の2本立てで、実技は習得レベルに合わせて指導するので、初めての方や学生さんも安心してご参加いただけます。

【2024年度 日程と各テーマ】

第1回 1月21日(日) 反応点とは(総論)

第2回 3月10日(日) 不妊と反応点治療(生殖器系)

第3回 5月12日(日) 胃腸炎と反応点治療(消化器系)

第4回 7月21日(日) 心不全と反応点治療(循環器系)

第5回 9月 8日(日) 平衡感覚・聴覚障害と反応点治療(耳鼻科系)

第6回 11月10日(日) 風邪症候群と反応点治療(呼吸器系)

<午前> 10:00~11:30 反応点治療の概論・各テーマ別の「講義」

<午後> 13:00~16:00 反応点治療の「実技」

【会場】

<午前> 灘区文化センター(神戸市立六甲道勤労市民センター:JR六甲道駅 南接)会議室

(神戸市灘区深田町4丁目1番39号(メイン六甲Aビル4・5階))

<午後> ミントはり灸院 (JR六甲道駅より徒歩3分・神戸市灘区森後町3丁目1-5-201号)

【対象者】

鍼灸師・鍼灸学校の学生

【参加費】

鍼灸師 7,000円 / 学生 5,000円 (午前+午後 1回分の金額です。当日会場にてお支払い下さい)

【持ち物】

鍼灸道具(普段使っているもの)・スリッパ・筆記用具。

服装は自由、ラフな格好で結構です。

【お申し込み】

以下のURLか下記チラシのQRコードよりお申込みをお願いいたします。

https://forms.gle/ad6NLHc9sW7S243z7

反応点治療研究会のホームページからもお申込みいただけます。

https://hannoten.com/

「講義」だけなら オンライン受講、録画視聴も可能!

午前の講義のみ オンライン受講も可能です

申込者は、1か月限定でアーカイブ視聴も可能です。

当日参加が無理な方も、録画を後でご覧頂けます。

反応点治療を知りたい方、会場での参加が難しい方、日時の都合が合わない方、下記サイトURLかチラシのQRコードよりお申し込みください。

【オンライン講習費】

鍼灸師2,000円 / 学生1,000円

【お申し込み先】

https://hannouten.peatix.com/

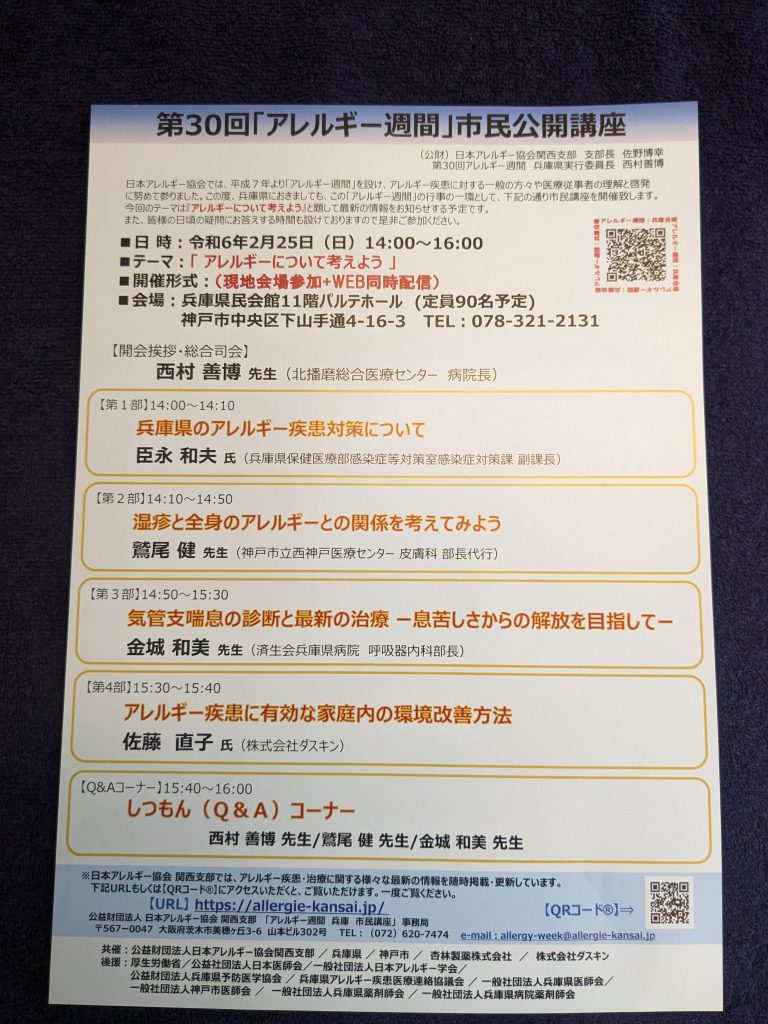

第30回「アレルギー週間」市民公開講座

今年初めての投稿です。

今年も宜しくお願い致します。

元日から続く地震の被害が気がかりです。

2週間が過ぎて、まだ厳しい状況が続いています。

然るべきときに、被災地のためにできることをしたいと思います。

関西では日常がスタートしています。

例年通り、2月の毎週土日には『アレルギー週間市民公開講座』が開かれます。

今年は30回目の開催となります。

関西各地でアレルギー専門医が市民向けの情報を発信してくれる貴重な機会です。

アレルギー疾患の治療や予防について理解を深めてみませんか?

講座は無料ですが、事前申し込みが必要です。

WEBでの参加もできます。

詳しくは『日本アレルギー協会 関西支部』HPから『第30回「アレルギー週間」市民公開講座』をご覧ください。

写真は神戸会場のチラシです。

その他、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山でも開催されます。

どの会場でも受講できますし、複数受講も可能です。

全てアレルギーに関する情報ですが、各地講演内容が違うので、ご確認ください。

(副)