ブログ

ブログ一覧

ユルスナール

皆さまこんにちは。

お盆も明けて、SORA鍼灸院は通常診療しています。

長雨が続いていますね。

なるべく早く、穏やかに、落ち着いてくれればと思います。

お盆休み、私達はずっと芦屋で過ごしました。

お天気だった初日に、以前から行きたかったお店にお邪魔しました。

阪急芦屋川近くの商店街にある、カフェ「ユルスナール」さんです。

コロナ禍で休業されていましたが、8月4日から感染対策の上、再開されました。

現在は、テイクアウトもされています。

ユルスナールさんは、グルテンフリーのカフェです。

ご家族に遅延型の小麦アレルギーをお持ちのオーナーが、小麦アレルギーがある方も、ない方も、一緒に食事を楽しめるようにという思いで作られたお店だそうです。

小麦アレルギーは、アレルギーの中でも頻度が多いので、たくさんの方が向き合っておられます。

私もアトピーの治療中に、小麦、乳製品の除去を10年続けた経験があります。

小麦と乳製品はあらゆるものに入っていて、食べてよいものが少なく、外食はなかなかできませんでした。

また食事に対するプレッシャーも大きかったので、友人と食事を楽しむのは難しいことでした。

アレルギーがあっても無くても一緒に食事を楽しむことが出来たらどんなに良いだろう!と思います。

ユルスナールさんのランチメニューは3種類。

大体2週間ごとにメニューが変わるそうです。

メニュー表にも、主要なアレルゲン表示がされていて、食物アレルギーがある方も安心して注文できます。

今回、院長は、

娘は、

私は、ルーロー飯を、いただきました。

(写真を取り忘れました...)

まず、どのメニューも見た目がとても美しいのでワクワクします!

(長らく自分で盛り付けたものしか食べていなかったので余計に…)

普段あまり頂く機会のない、ビーツのスープは美味しいうえに、とても美しくて感激しました。

院長も「体に良いものが美味しい...」とつぶやいておりました。

「パスタのソースが勿体ないから飲む」とも。

娘もニコニコで、モリモリ頂きました。

デザートに、

も頂くことに。

すべてのメニューが、1つ1つ、丁寧に作られているのが伝わります。

きっと沢山の手間と工夫と愛情をかけて、この美味しさになっているのだと感じます。

そして、こんなに美味しいのに、グルテンフリーであることには感動です。

お盆休みに素敵な時間を過ごさせてもらいました。

ユルスナールさん、また伺います!

(副)

更年期症状には

最近、更年期症状でお困りの方の施術が増えています。

更年期には卵巣の働きが低下して、今まで卵巣から出ていたエストロゲンというホルモンが減っていきます。

エストロゲンは全身のあらゆる細胞に作用して潤滑油の様な働きをしてくれています。

更年期には、あちこちの細胞が乾いて傷付きやすくなる事で、炎症に繋がったり、滞って働きが悪くなります。

だから更年期症状は不定愁訴といわれるように、多種多様です。

でも、エストロゲンが減る更年期に、皆が症状に苦しむ訳ではありません。

エストロゲンという潤滑油が減っても、それぞれの内臓器官の働きがしっかりしていれば、症状は強く出ないで過ごせます。

また卵巣からのエストロゲンが減ることは、悪いことではなく、体の自然なサイクルでもあります。

閉経後は、脂肪細胞などにあるアロマターゼという酵素が作用して、他のホルモン(男性ホルモン)からエストロゲンを作るようになります。

エストロゲンは発ガンの原因にもなるので、多ければ良いというものでもありません。

鍼灸ではその人それぞれの働きの弱くなった内臓器官を見つけて改善していきます。

コリや循環不良を見つけて滞りを取ります。

すると症状が楽になり、過ごしやすくなります。

実は普段から鍼灸メンテナンスをされている方は、更年期症状が軽くなるので、きつい症状の方をお見かけしません。鍼灸は予防が得意です。

鍼灸で不調を取っていけば、エストロゲンの増減に左右されにくい体を目指せます。

お元気になられるよう、サポートさせて頂きます。

(副)

はり灸レンジャー最近の活動

私たちが長く続けている「はり灸レンジャー」での鍼灸ボランティア活動。

昨年からの新型コロナウィルスの感染拡大により、東北や熊本など被災地への訪問ができなくなっています。

次回の訪問を約束していた中での不測の事態で、お互いに残念な気持ちでいっぱいでした。

私たち自身も日常生活や仕事において先の読めない状況が続きました。

昨年一年間は、被災地のことが気になりながらも、グループとしての活動はできないままでした。

そんな中、今年に入って毎月オンラインで開催されている「日本災害鍼灸マッサージ連絡協議会」の会合に参加させて頂いております。

災害時の連絡や情報共有の為に、全国の災害支援に関わる鍼灸マッサージ師の各団体で結成された会になります。

その会合をきっかけに、グループ内でもリモート会議が実施されるようになりました。

昨年中も被災地のニュースや現地団体とのやりとりは、連絡網を使ってシェアされていましたが、やはり顔を合わせての話し合いが大事と感じます。

そして一昨晩は、その連絡協議会の方で、私たち「はり灸レンジャー」の活動紹介をさせて頂きました。

私たちの団体設立経緯から、活動の特徴、今後の課題などもお話しさせて頂きました。

すると、私たちが当たり前のように出来ていたことが、そうでもなかったり、逆に出来ていないこともわかるようになります。

自分たちのことは、回りからの方が、よく見えることもあるようです。

連絡協議会には、いろんな立場で、鍼灸で困っている人の役に立ちたい!という思いの人が集まっています。

たくさんのご意見やアドバイスを頂くこともできて、毎回とても為になります。

共通するのは、災害時に限らず、「平時における取り組み」というのが、一つのキーワードに思います。

コロナ禍で出来ることは限られていますが、私たちの身の回りでも何か出来ることはないか、常にアンテナを張っておきたいと思います。

そして、コロナが落ち着いた頃に、これまでご縁のつながっている地域に、またお伺いしたいと願っています。

(院)

人に教えること

この4月から、母校の鍼灸専門学校で、非常勤講師として授業を受け持つようになりました。

これまでも「学生臨床」で、鍼の技術(反応点治療)を指導していましたが、今年からは座学の授業です。

スライドや講義資料、そして今の緊急事態宣言中からオンライン講義となり、確認プリントの作成が追加されたりと、事前の準備が大変になりました。。。

ですが、前期授業分の資料が準備できて、やっと自分の時間も取れ出して、今年の目標にしていた「毎月ブログを書く」の為にこのブログをあわてて書いています。

この「人に教える」ということは、とても勉強になります。

間違ったことやいい加減なことを教えられないので、師匠の授業資料はもちろん、教科書や専門書を見返したり、文献を調べ直したりします。

その過程ももちろんそうですが、人に伝える(アウトプットする)ことが、さらにその学習を深めてくれています。

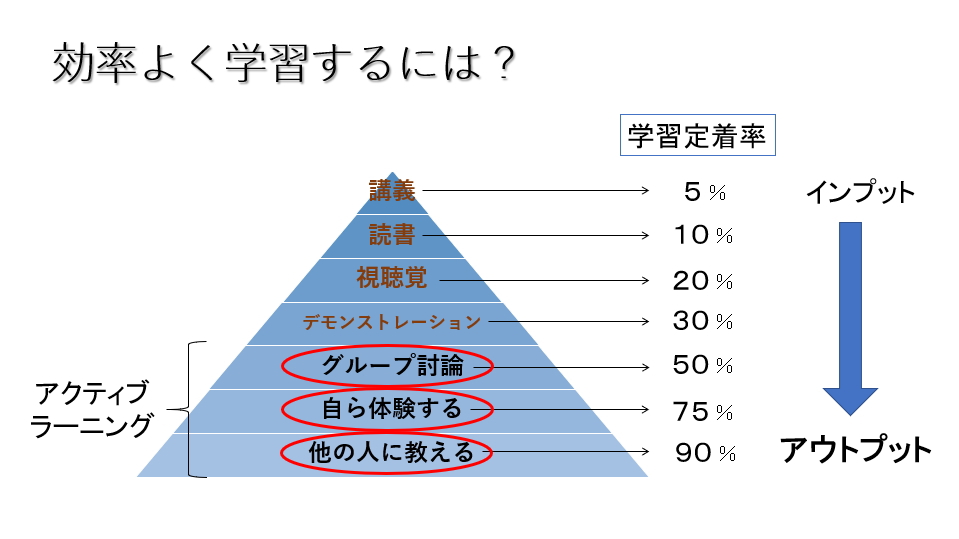

学生にも紹介している「ラーニングピラミッド」です。

その数字や根拠はあやしいとされていますが、参考にはなると思います。

最近よく言われるアクティブラーニング(主体的な学び)は、下の3つに当たります。

そして上の方がいわゆる「インプット」ならば、下の方が「アウトプット」とも言えるかと思います。

私たちが実践する「反応点治療」の勉強会や講習会では、まさにこの下の方に、重きを置いています。

聞いたり見たりして分かることは少なく、自ら考えたり気づくことで、修得できるものだと考えています。

(学生時代は、もっと技術を見せて貰いたいと思っていましたが、浅はかでした。。。)

話がそれましたが、上の図で学習の定着率は、「講義」が最も悪く、「人に教えること」が最も高いとされています。

つまり、「講義」をしている私が、最も勉強になっているわけです。

そして「講義」を受けている学生が、最も勉強できていないということに。。。

だから学生にとっては、受動的に「講義」を聞くだけでなく、それをいかに他人に伝えたり、ディスカッションしたり、実践できるかが大切になってきます。

オンライン講義だけでは限界もありますが、その分、講義の時間は増やされ、十二分にインプットはできています。

あとは、それをいかにアウトプットできるか、それを活かすも無駄にするのも、やはり学生さん次第ということです。

私は、それをいかに実践してもらえるように、伝えられるか。

教えずに教えることができるか。

学生さんへだけでなく、患者さんへも同じことが言えますね。

勉強は続きます!

(院)

腸の免疫に肝臓が関わる

先日、日経メディカルで面白い記事を見つけました。

「腸の情報は肝臓を介して脳へ伝わる」というもので、

腸の膨大な情報はまず肝臓へ伝わって、そこで集約された情報が迷走神経によって脳へ伝えられ、脳はその情報をもとに迷走神経を介して腸の免疫の調節をしている。という仕組みが分かったのだそうです。

普段アトピーやアレルギーの患者さんのお体をみせて頂くと、肝臓と小腸の反応が強く出ています。

肝臓と小腸の不調が症状の悪化に関わっていると感じていました。

今回、腸の免疫の調節に肝臓が関わることが科学的にも検証されていて、なるほど!と納得しました。

小腸内で免疫の応答を穏やかにする免疫細胞を増やす、腸内細菌も見つかってきているようです。

体の仕組みが分かると出来ることも増えそうですね。

循環が良くないと病につながるので、まずは腸や肝臓の循環を良くして、働きをサポートしたいと思います。

ご自身で出来ることは、肝臓付近のツボ「期門」、小腸のツボであるおへその上下にローラーをしたり、お灸をすることです。

体のしくみにある脊髄反射を使って、ダイレクトに肝臓や小腸に働きかけてくれます。

こまめに優しい刺激を積み重ねることが効果的です。

アレルギーの気になる方や、おなかの不調がある方は、是非毎日取り入れてみてください。

(副)