ブログ

ブログ一覧

アレルギー週間2026

皆さまこんにちは!

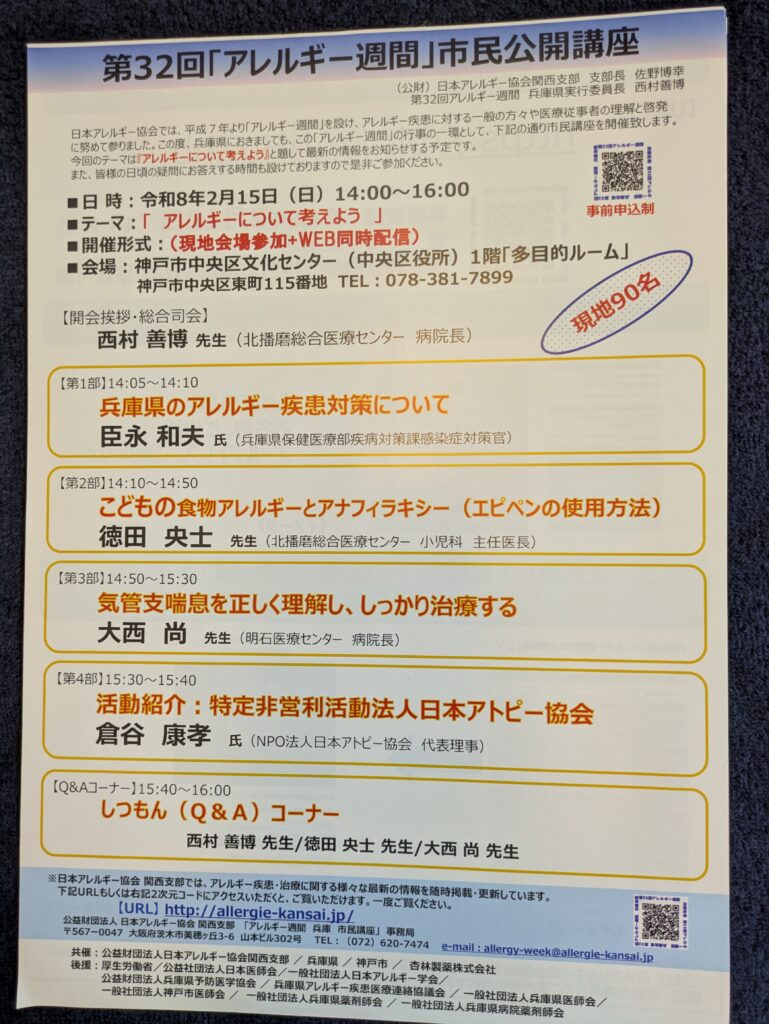

今年も2月の「アレルギーの日」へ合わせて「アレルギー週間 市民公開講座」が開かれます。

一般の方向けに様々なアレルギー症状についてアレルギー専門医がレクチャーしてくれます。

知っているようで知らない対策についても知れる機会になります。

知っていれば防げたり、また自己判断で悪化させることもあるアレルギーについて学んでみませんか?

関西では

奈良(2/7 会場&web)

滋賀(2/7 web)

京都(2/8 web)

和歌山(2/14 会場&web)

神戸(2/15 会場&web)

大阪(2/28 会場&web)

以上の6カ所で開催されます。

参加は無料ですが事前申込みが必要です。

演目はそれぞれ違いますので、詳しくは「日本アレルギー協会 関西支部」のHPをご確認ください。

災害医療の研修

11月22日・23日の二日間、JICA関西で実施された JIMTEF(国際医療技術財団)の災害医療研修を受講してきました。

ベーシックコースをオンラインで受講し、アドバンスコースは二日間の会場研修になります。

今回のアドバンスコースは、発災から急性期の対応、避難所運営ゲーム(HUG)、避難所地域アセスメント、災害食の実際、本部運営実習といったプログラムで、主に「急性期」の災害医療の対応を学びます。

私たち はり灸レンジャーの活動は、災害からしばらく経っての「慢性期」がメインです。

発災直後や急性期に被災地に入ることは少ないですが、今後起こり得る大規模災害時や、近隣での災害となれば、そうも言ってられません。他の鍼灸災害支援団体に協力することもあります。

今回改めて感じたのが、その「急性期」対応の大変さです。

実際の災害を想定して、避難所の立ち上げから運営をしていくゲーム(HUG)や、その避難所の状況を評価したり、保険医療福祉調整本部を運営してみたり…

想定とは言え、その各方面の大変さを切に感じることができました。

鍼灸師による災害支援の一つに、「支援者支援」があります。

被災者を支援する人を、支援する。

災害急性期の対応で疲弊される医療福祉職、行政職員、現地団体職員など、支援したい気持ちがさらに強まりました。

また、今回は様々な医療福祉職の方々と同じ班になって研修をしました。

(私の班には、DMATの先生、栄養士、公認心理師、PT、ST、柔整師、ケアマネージャーの先生方が揃っていました。)

それぞれの職種の役割や立場を知ることもでき、それもまた良い機会となりました。

災害医療の「大変さ」を知るだけでなく、「楽しみ」もありました。

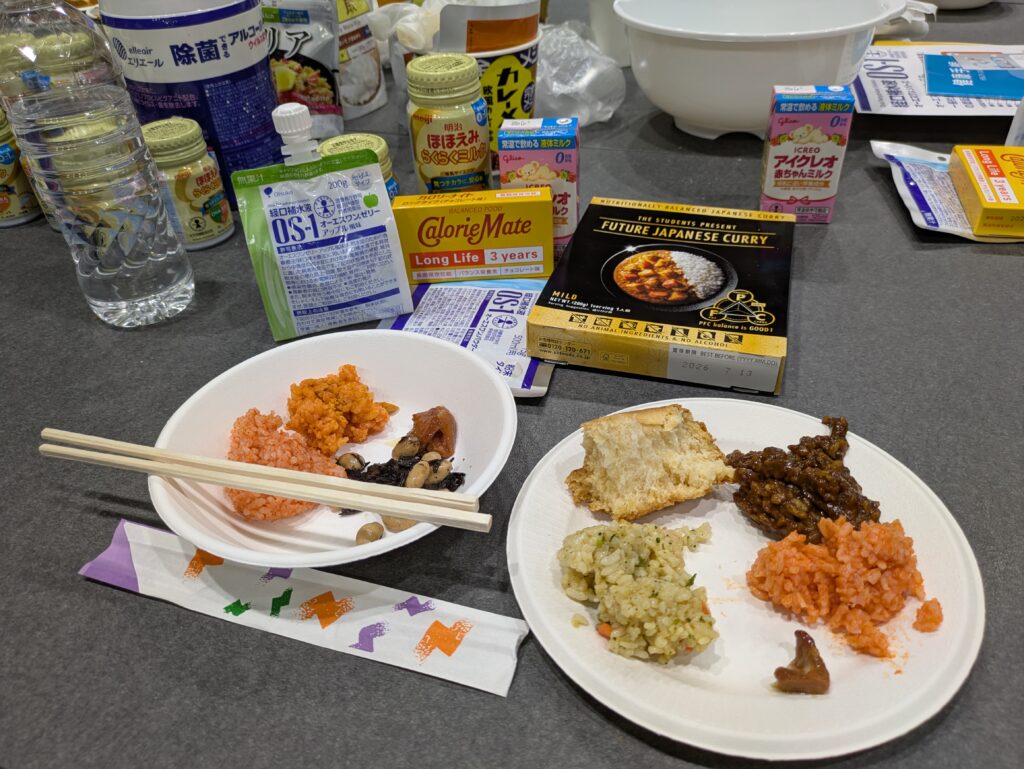

その一つが「災害食の実際」です。

非常食をそのままいただく経験はこれまでもありましたが、それをいかに美味しく、そして栄養も考えていただくためにはどうするか?

日本栄養士会の災害支援チーム(JDA-DAT)が中心となって、多くの企業や団体から提供された食品を実際に調理し、試食することもできました。

盛りが美しくありませんが、野菜ジュースで戻したアルファ米や、発熱剤を用いてビニル袋内で調理された副菜など、美味しくいただきました。

長期保存パンもとても美味しく、非常時にこんなパンが食べられたら、元気が出るだろうなと思いました。

今回の研修でたくさんの交流と経験をさせていただきました。

「知っている」と「経験がある」では、大きな違いです。

災害時には、イレギュラーなこと、思い通りにいかないことが、たくさんあります。

自分で考えた経験があると、そんなときにも応用が効きます。

いろいろ試して、時には失敗して、また改善していく、それが大切なことだと改めて感じました。

その平常時の積み重ねが、災害時にも役立ってくれると信じております。

(院長)

寒暖差アレルギーとは?

ぐっと気温が下がる日も出てきましたね。

SORAでは「寒暖差アレルギー」による鼻炎の方が増えています。

「寒暖差アレルギー」という名前がつきますが、アレルギー物質による反応ではなく、自律神経の働きの乱れによって起こる鼻炎と言われています。

「血管運動性鼻炎」とも呼ばれます。

気温差が大きい時期や、冷暖房の出入りなどで交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなると、鼻粘膜の血管が急に拡張・収縮し、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が現れます。

このとき、鼻粘膜の乾燥が重要なきっかけになります。

乾燥によって粘膜のバリア機能が低下すると、表面の知覚神経が刺激に敏感になり、わずかな温度変化や外気中の微粒子でも反応しやすくなります。

粘膜が過敏になれば、粘膜にある受容器からも情報を受け取る自律神経の興奮を招きます。

また粘膜が弱ると、実際に細かな異物やウイルスが入り込みやすくなり、炎症を助長してしまいます。

つまり鼻粘膜の乾燥対策が大切です。

鍼灸では鼻粘膜の循環を良くし、修復力を高めて乾燥による悪化を防ぎます。

また内臓のケアをプラスすることで免疫のバランスを調整し、次に作られる粘膜が丈夫になるよう促します。

寒暖差が大きいこの季節も鍼灸が味方になります。

(副)

梅雨におすすめのケア

今年の梅雨は暑いそうですね。

高温で多湿だと実は「心臓」の負担が増します。

梅雨は湿度が高く、汗が蒸発しにくいため、体に熱がこもりやすくなります。

体は体温を下げようとしてさらに汗をかきますが、水分が失われると血液がドロドロになり、流れが悪くなります。

これにより心臓は血液を全身に送るために負担がかかります。

さらに、体温を逃がすために皮膚の血管が広がると血圧が下がり、1回の拍動で届く血液量が減るので、心臓はより多い回数を動かさなくてはなりません。

心臓が疲れるとむくみやすくなったり、だるさや疲労を感じます。

対策としては、

・睡眠をとる

・暑い時は風を当てて汗の蒸発を促す(目には風を当てない)

・水分を補給する

・軽い運動をして筋肉でのめぐりを促す

があります。

鍼灸では、心臓の反応点を優しくローラーします。

だるさや疲れ、むくみを感じたらぜひ毎日2〜5分ローラーしてみてください。

不整脈や動脈硬化の対策にもなります。

毎日の積み重ねが大切です。

(副)

鍼灸学会@名古屋

2025年5月30日(金)~6月1日(日)第74回全日本鍼灸学会学術大会の名古屋大会が開催され、院長も参加しました。

今大会のテーマは「女性のみかたⅡ―フェムテックによる女性のWell-beingに貢献する鍼灸―」ということで、female(女性)、technology(技術)、Well-being(健康)を追求した学術大会でした。

なお、今大会では、事後参加登録によるアーカイブ配信も可能です。

(一般演題やポスター発表の録画は無いようです。)

詳細は下記のリンクからご確認ください。

■参加登録申込期限:2025年7月22日(火)23:59

■アーカイブ配信期間:2025年6月23日(月)~7月22日(火)※予定

はり灸レンジャーとして、昨年の能登半島地震と豪雨災害の支援について報告させて頂きました。

ポスター発表では、今回のテーマである「女性」についても取り上げました。

被災地では女性の受療者の割合が多いです。

被災者の安心、リスク管理を考える上でも、もっと多くの女性鍼灸師の活躍が望まれます。

発表時には、他の災害支援団体や石川県の先生、災害支援に関心のある学生や先生にもご聴講頂き、発表が終わってからも多くの質問を頂きました。

災害現場で、鍼灸は被災者の支えになります。

が、災害支援に関わる鍼灸師の数はまだまだ少ないです。

いざという時の為に、もっと多くの鍼灸師の先生方にも関心を持っていただければと思います。

(院)