3月ですね。

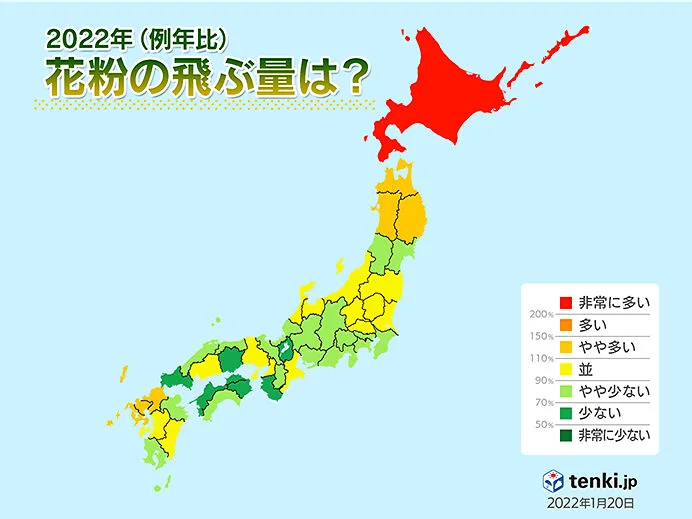

ようやく梅も咲き始め嬉しい反面、花粉が気になる季節です。

花粉症をはじめ、アレルギー症状に腸内環境が関係することは耳にしたことがあるでしょうか?

具体的には腸内細菌が腸内にある腸管免疫を調整し、腸管免疫が腸内細菌のバランスを維持するという仕組みがあります。

腸管免疫(GALT)には、腸内に入ってくる異物(食べ物、細菌、ウイルスなど)を監視し、必要なら攻撃し、有益なもの(食べ物や腸内細菌)は攻撃しない仕組み「経口免疫寛容」があります。

また腸管免疫は必要に応じて抗菌物質(IgA抗体など)を分泌して悪玉菌が増えすぎないよう調整しています。

一方で腸内細菌は以下の物質を出して免疫バランスを調整しています。

〇 短鎖脂肪酸(SCFA)(酪酸・酢酸・プロピオン酸) → 制御性T細胞(Treg)を増やし、炎症を抑える

〇 多糖類(PSA)(バクテロイデス属が産生)→ 免疫細胞を調整し、過剰な免疫反応を抑える

他にも腸内細菌は炎症を起こしやすくする物質も産生します(悪玉菌)。

また悪さをしない「日和見菌」も増えすぎると腸粘膜を傷つけてしまうことがあります。

アレルギー症状の緩和には腸管免疫と腸内細菌の良いバランスが必要そうです。

腸内環境が良ければ、免疫と腸内細菌のバランスも良くなります。

鍼灸は循環を促して腸内環境を改善します。

特に腸粘膜バリアを保つことが大切です。

善玉菌も粘膜を通過して腸外に出てしまうと病原性を持ったり、異物として免疫細胞に感知されたりします。

腸粘膜バリアの改善には血流が必要です。

鍼やお灸の優しい刺激は腸粘膜に血流を促し、修復を促します。

また、腸のぜん動運動を調節し、便秘や下痢も改善します。

発酵食品や食物繊維をとったり、適度な運動も腸内環境を整えます。

腸のケアをプラスして花粉の季節を一緒に乗り切りましよう!

(副)