からだに何が起こっているのかわからない不安、

夜眠れないのに昼間はとても眠い、

かゆい、疲れやすい。

皮膚の症状は不快感も強くとてもつらいものです。

見た目が変化するなどの要素が加わって精神的ダメージも多い疾患です。

肌が良くなると、おしゃれも生活も楽しくなります。

Table of Contents

アトピーの原因は?

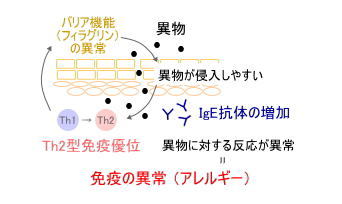

アトピー性皮膚炎の原因には「遺伝要因」と「環境要因」があり、その結果「経皮感作」や「腸内環境の変化」が起こり、症状につながると考えられています。

遺伝要因

・フィラグリン遺伝子異常:皮膚のバリア機能を作る「フィラグリン」というタンパク質の遺伝子に変異があると、皮膚が乾燥しやすく、外部刺激に弱くなりやすい。

・Th2型免疫優位:通常、免疫細胞にはTh1(細菌・ウイルスと戦うもの)とTh2(アレルギー反応を引き起こすもの)のバランスがありますが、アレルギー反応を起こすTh2の応答が優位になりやすい。

・IgE抗体の増加:ダニや花粉などに対して過剰なアレルギー反応を起こすIgE抗体が作られやすい。

環境要因

・食生活の変化(腸粘膜が傷つくとアレルギーが増える)

・睡眠不足(皮膚の修復が遅れる)

・ストレス(自律神経やホルモンバランスが乱れる)

・大気汚染(排気ガスなど)

大気汚染が皮膚症状やアレルギー症状を増やす要因となる理由は、PM2.5、オゾン、ディーゼル排気粒子(DEP) などが皮膚に付着すると酸化ストレス(ROS) を引き起し、その結果セラミドや脂質が酸化・破壊され、皮膚の透過性が上昇します。これによりアレルゲン(ダニ、花粉、カビなど)が侵入しやすくなり、経皮感作が起こると考えられています。また、ディーゼル排気粒子(DEP)については、アレルギー症状や喘息の発症に関わるサイトカイン(IL-4, IL-13など)を増加させ、IgE抗体の産生を促進し、アレルギー症状を増幅します。PM2.5は、免疫細胞の樹状細胞を刺激し、アレルゲンを過剰に認識しやすくなります。都市部で花粉症やアトピー性皮膚炎、喘息などのアレルギー疾患の有病率が高い理由の一つとしてあげられています。

遺伝、食事、ストレス、睡眠不足、大気汚染などにより、皮膚や粘膜から異物が入ることが免疫の異常を起こし、アトピーやアレルギー症状につながることがわかります。皮膚や、消化管を含む粘膜の強化がポイントになります。

アトピーにならないためには

対策できる項目として、以下の二つがあります。

経皮感作(皮膚バリア機能の低下)を防ぐ

皮膚が乾燥すると角質層が剥がれ、皮膚から異物が侵入しやすくなります。本来、異物(自分以外の異種蛋白)は消化管から取り込まれれば反応しませんが、皮膚や粘膜から取り込まれれば異物として免疫機構が作動し、食物アレルギーを含むアレルギー反応を引き起こしやすくなります。

腸内環境を良くする

腸と免疫は密接に関係しており、食生活の変化で腸内環境が乱れるとアレルギー症状が悪化します。砂糖過多の食事は腸内のカンジダカビを増やしてしまい、腸の粘膜を傷つけます。

・腸内細菌バランスの乱れ:善玉菌(ビフィズス菌・乳酸菌)が減少し、悪玉菌が増えると、腸のバリア機能が低下し、アレルギー反応が強くなります。

・リーキーガット症候群:腸の粘膜が傷つくことで、未消化の食品成分や細菌が血中に漏れ、免疫機構が作動し、炎症を引き起こしやすくなります。

SORA鍼灸院の鍼灸治療

腸の粘膜と皮膚の強化に注目しています。

- 内臓の機能を高めて丈夫な粘膜をつくり、免疫機構を落ち着かせる

- 肝臓の機能を高めて丈夫な皮膚粘膜を作る・薬の代謝を助ける

- 湿疹のある患部への施術で皮膚の修復を助ける

- 全身性の不調(のぼせ、冷え、不眠など)を落ち着かせる

1. 反応のある腸の反応点へ施術します。皮膚へダメージの少ないやさしい鍼灸刺激の積み重ねが、腸の粘膜の強化につながります。過剰な免疫を抑制する制御性T細胞(Treg cell)が大腸内に多数存在していることもあり、腸内環境を整えることが、大事な要素と考えています。小腸も、人体最大の免疫器官であることから、免疫の乱れであるアレルギー対策に欠かせません。

2. 肝臓は体に取り込まれたものの解毒・代謝を担っており、免疫機構に大きく関わります。全身性の疾患のため、腸粘膜にも炎症があると、食べ物の消化が不十分になり、肝臓での食物の代謝、解毒の負担も増しています。炎症物質の処理や、痒みに関与するヒスタミン分解酵素の生成にも関わっています。お薬の代謝の負担もあります。また、新しい皮膚や粘膜の基となるタンパク質の合成、皮膚粘膜の保持に関与するビタミンAを貯蔵する働きもあり「肝臓」反応点への施術は欠かせません。

3. 湿疹は皮膚の血液・リンパ液の循環が悪い場所に現われます。肘、膝、指、顔まわりといった関節まわりや、皮下にゆとりの少ない部位に多く見られます。背中の湿疹では、湿疹の下に筋肉のこりが見られます。このように、湿疹のある部位は他より循環の悪い状態にあるので、皮膚や皮下の筋肉を緩めて環境を良くし、炎症を鎮めるのを助けます。循環が良くなれば、健康で丈夫な皮膚が作られるようになります。

4. 体には自分で意識せずに調整される自律神経機能が備わっています。自律神経は、全身の皮膚、血管、臓器とつながり、そこにある感覚受容器からの情報をもとに、呼吸や血圧、消化液分泌、温度調節、腸管の運動の調整などを行なっています。アトピーはその皮膚や内臓粘膜に炎症を起こすことから、感覚受容器からの情報が乱れ、全身性の不調へとつながります。結果、のぼせ、冷え、不眠、不安などといった症状も増えます。それらの症状を増幅する原因に対して、一つ一つ対応していきます。

痒みの対策

アトピーの痒み(かゆみ)が抑えられることは、大変重要です。「かゆみ」は「掻く」という動作を生み、その結果として「皮膚症状の悪化」を招き、それがまたさらに「かゆみ」を引き起こすという、負のスパイラルへと導きます。それをいかに断ち切るかもポイントです。その対策の一つとして、鍼灸やローラー鍼があげられます。その物理的刺激が、アトピー特有の痒みに対しても有効です。

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024では、痒みについて「ヒスタミンの関与は部分的」とされています。 抗ヒスタミン薬内服のみでの治療は推奨されず、痒みへの有効性を患者ごとに評価することが求められています。つまり、ヒスタミンが関与しない痒みがあるということです。痒みについては全て解明されているわけではありませんが、「痛み」と同様に、鍼灸に得意な「痒み」があると考えます。

「100回掻いていたものを、80回に減らすだけでも皮膚症状は改善する」とも言われています。痒みを抑えることで、皮膚症状も落ち着かせることができます。

炎症を燃え上がらせない

皮膚に傷があるとその部分に免疫細胞が集まり、さらなる異物を捉えて攻撃します。血中に炎症を起こす免疫細胞が増えると、あらゆるものを異物として感知するようになり、炎症は広がります。余分なアレルギー反応を起こさないために、まず皮膚の炎症を抑えることが大切です。軽い症状のうちに早めに対策することをお勧めします。鍼灸は皮膚や粘膜を作る内臓の働きを助けます。また、炎症部の循環を良くし皮膚の修復を早めます。

経皮感作を防ぐために、ステロイドやプロトピックといった外用薬で皮膚の炎症を抑えることも必要だと考えています。2018年から中等症以上を対象に新しい非ステロイド治療薬も選択できるようになりました。

皮膚の炎症をある程度鎮めた上で、はり、お灸、ローラー針で内臓の機能を高めることができれば、より早い改善が期待できます。内臓の機能が回復してくると免疫機構が落ち着き、薬の量も減っていきます。循環や代謝を促すので、副作用や薬の依存を防ぐ効果も期待できます。

鍼灸は体にかかっている負担を取りながら、治る力を引き出すものです。状態を見ながら症状の改善に取り組みます。

ご家庭でできるセルフケア

症状の改善のために、当院ではご自宅でできるセルフケアも提案しています。毎日休みなく働くからだのために、刺激を適切な反応点に毎日プラスすることがとても有効です。手軽にできるお灸(せんねん灸)や、刺さない鍼(ローラー鍼)などをご使用いただきます。前述の痒み対策としても重宝します。

病気のために過ごさないで

鍼灸院に来られる患者さんは、食べ物に気をつけ、生活習慣に気を配り、できるだけ運動し、頑張っている方が多いです。症状の無い方々より、ずっときちんと暮らされているのに、症状に悩まれています。

現代は大気が化学物質であふれているので、どうしても皮膚や粘膜のバリアを低下させ、また、症状を起こす免疫応答を過敏にしてしまいます。この空気にさらされながら、体質改善を目指すのが現状です。

いくら食べ物や生活習慣に気をつけても、自然回帰は難しい。だから現代の生活にあわせた治療(標準治療プラス鍼灸)が必要だと考えています。

今を楽しみながら、健康づくりに取り組んで頂けたらと思います。